Vom Inseldasein der Aktuellen Musik

Ein Beitrag für die Interessenvertretung Neue Musik Köln

Von Friedemann Boltes

Dezember 2021

Liebe Leserin, lieber Leser,

dieser Artikel geht von einigen Grundannahmen aus:

1. Die Aktuelle Musik führt ein Inseldasein

2. Generell und insbesondere in der aktuellen Situation zunehmender Konkurrenz um öffentliche Gelder ist es erstrebenswert, den Aktionsradius zu erweitern.

3. Dafür ist es notwendig, gelegentlich aufs Festland überzusetzen, also quasi neue Wege zu gehen oder auch den wenigen, die schon erkundet wurden, behutsam zu folgen.

Mir gefällt die Insel-Metapher. Ich stamme gebürtig aus Schleswig-Holstein und habe viel Zeit auf den friesischen Insel verbracht. Baltrum und Amrum haben mir immer sehr gut gefallen, unsere Hochzeitsreise hat uns auf die Hallig Langeness geführt. Und auch heute noch fahre ich mindestens 3-4x im Jahr für einige Tage an die Nordsee, wenn auch nicht mehr so oft auf die Inseln. Früher habe ich als Musiker selbst sehr viel Neue und Aktuelle Musik gespielt und habe immer das große Ziel gehabt, davon meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Ich bin jetzt im Kulturmanagement gelandet und arbeite in einem Kulturzentrum in Hamburg. Ich lebe also nicht mal mehr in Sichtweite der Inseln „Aktuelle Musik“, aber man hat es von hier eigentlich nicht so weit bis dahin…

Deshalb erlaube ich mir in diesem Artikel eine Außensicht auf die Aktuelle Musik, nämlich mit dem Blick eines Veranstalters, der eine Kammermusikreihe leitet, viel Kontakt zu anderen Veranstaltern und Agenturen in Deutschland hat und sich gleichzeitig noch dunkel daran erinnern kann, wie es war, überzeugter Enthusiast für die Sache der Neuen Musik zu sein.

Stellen wir uns imaginäre friesische Inseln vor, die für den Moment nichts mit den realen Inseln zu tun haben (damit niemand beleidigt ist). Unsere imaginären Insulaner sind auf den friesischen Inseln und Halligen geboren, dort aufgewachsen und leben immer noch dort. Eigentlich zieht sie dort nichts weg. Die Landschaft ist toll, der Himmel wie gemalt, die Menschen um sie herum vertraut. Sie sprechen friesisch oder platt untereinander. In der Schule auf dem Festland haben sie auch Hochdeutsch und sogar Englisch gelernt. Aber im Alltag benutzen sie diese Kenntnisse nicht, nur im Friesischen kann man das ausdrücken, was ihnen wichtig ist.

Sie leben von der Schafzucht und vom Küstenschutz. Küstenschutz, das ist die Kunst jene magische Schadengrenze zwischen Land und Meer zu befrieden, dem Dunklen Wasser den Boden abzutrotzen und das Unbezähmbare zu zivilisieren. Wie Hauke Haien sind sie ehrgeizig, mutig, unbeirrbar und sie sind stolz auf ihre Heimat. So stolz, dass sie auch für sie ins Wasser gehen würden.

Die Bewohner der Halligen und Inseln kennen und unterstützen sich gegenseitig, wenn auch manche etwas seltsam sind. Zwischen Nord- und Ostfriesen klappt es nicht immer so gut. Und die auf Oland, die sind sowieso verrückt. Aber sonst…

Eines Tages werden die Gelder für den Küstenschutz drastisch gekürzt und alle Insulaner werden zusammengerufen. Gemeinsam entscheiden sie, dass es Zeit ist, in den Tourismus einzusteigen.

Bald schon kommen die ersten Neugierigen, sogar aus Japan! Aber ach, sie sind absolut unglücklich.

Weil Japaner überaus höflich sind, reisen sie nicht sofort wieder ab. Insulaner und Touristen wollen ins Gespräch kommen und herausfinden, woran es liegt. Die erste Hürde: die Sprache!

Ist ein Dolmetscher gefunden, stellt sich heraus, dass die Japaner das Wetter absolut deprimierend finden, so grau alles! Und der ständige Wind. Es ist kalt. Es regnet die ganze Zeit. Sie verstehen kein Wort. Und die meisten Inseldinge sind ihnen absolut fremd, Deiche, Siele, Buhnen, Schafe... Sobald es irgend möglich ist, reisen sie unter einem Vorwand ab. Die Reiseagenturen sind entsetzt und nehmen die komplette Inselwelt aus dem Programm. Und die Insulaner verstehen die Welt nicht mehr – die Inselwelt ist doch so schön und so vielfältig?

Was würdet Ihr diesen imaginären Insulanern empfehlen? Hat der Tourismus eine Chance? Oder sollte diese Idee gleich wieder begraben werden?

Die Inselwelt ist nicht für alle Besucher gleichermaßen interessant. Die Pauschaltouristen finden den selbstgebrannten Schnaps grauenhaft und mögen nicht im Meer baden, die Sightseeing-Touristen haben kaum Highlights zum Fotografieren, den Sonnenanbetern ist es zu kalt und dunkel.

Aber für eine bestimmte Art von Besuchern ist das durchaus geeignet, Individualreisende, Menschen, die Stille suchen und Natur lieben. Wie spricht man aber die an? Und wie sorgt man für Aufmerksamkeit? In den Hochglanz-Reisekatalogen ist man nur eine Randnotiz unter „Sonstiges“. Es braucht eine ganz neue Strategie!

Übertragen wir das auf die Situation der Aktuellen Musik aus Blick eines Veranstalters, dann trifft das die Situation ziemlich gut. Nur in wenige Konzertreihen passen Programme mit Aktueller Musik. Und es gilt, echte Überzeugungsarbeit zu leisten, zuerst bei den Veranstalter:innen, dann bei den Besucher:innen. Selbst für mich, der ich der Aktuellen Musik gegenüber sehr aufgeschlossen bin, ist es schwierig, mir ein Programm in meiner Reihe vorzustellen, das gut passen könnte.

Was überzeugt mich als Veranstalter davon, Euch mit einem Programm einzuladen?

1. Die künstlerische Qualität muss zu meiner Reihe passen.

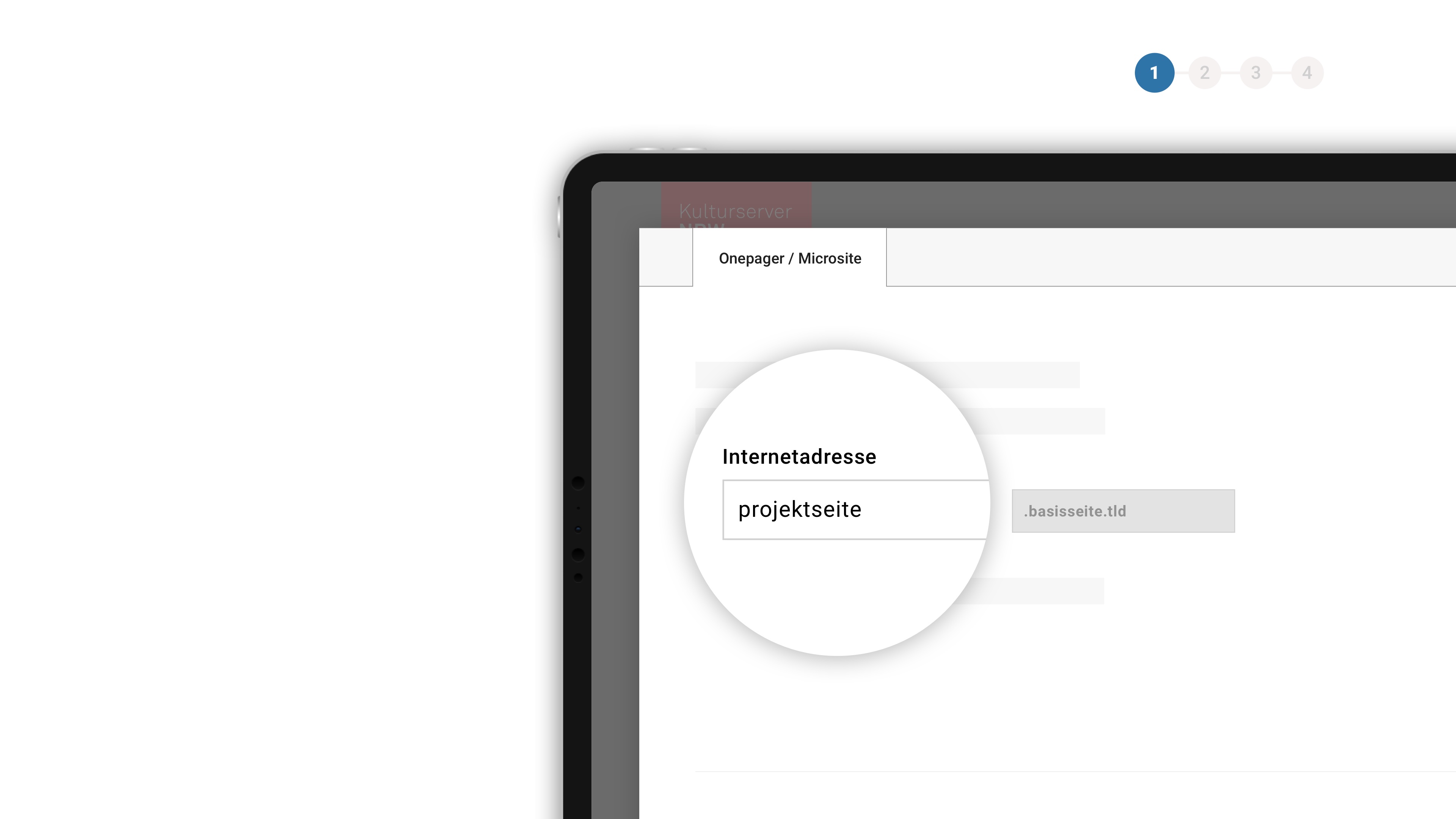

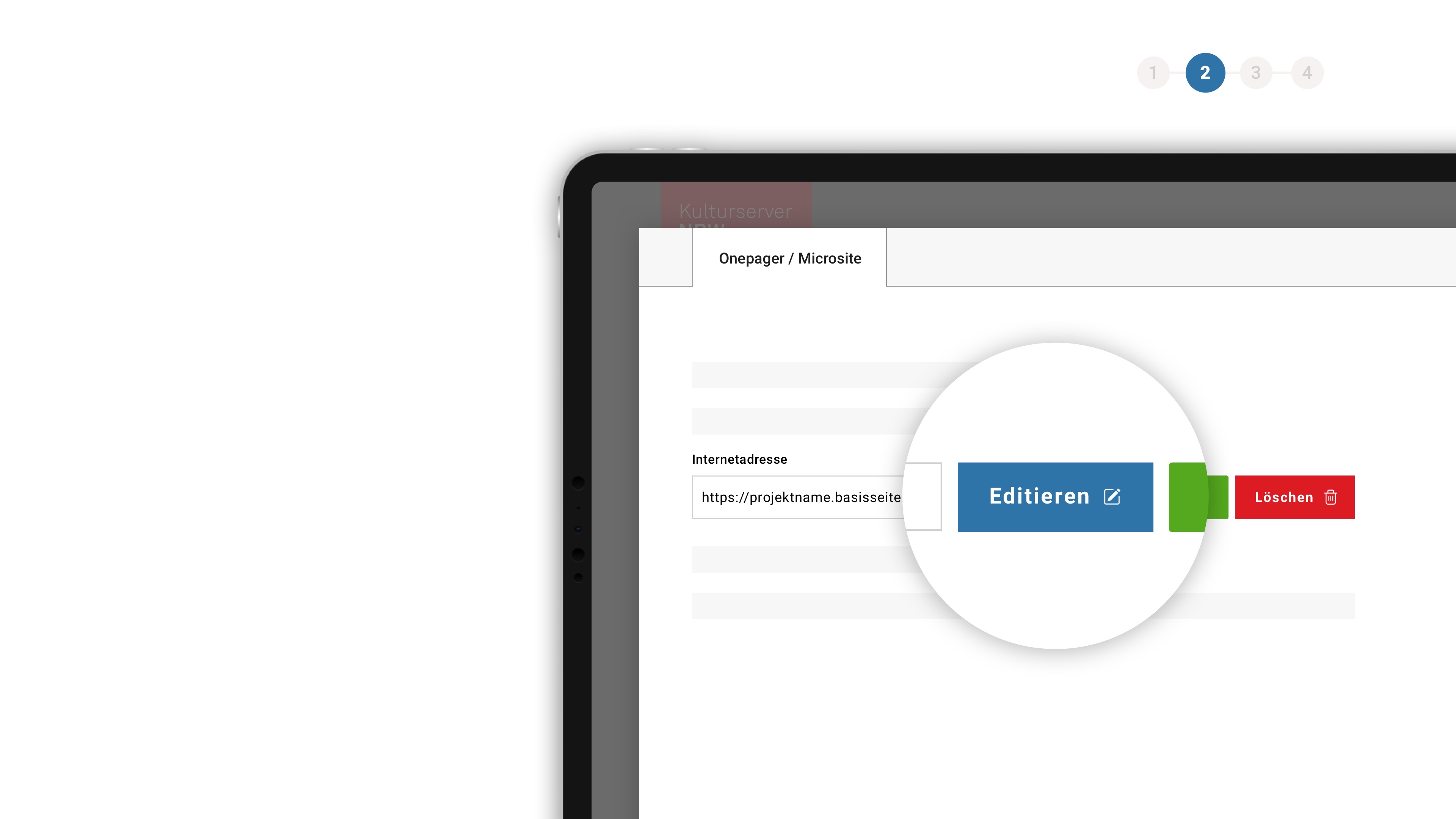

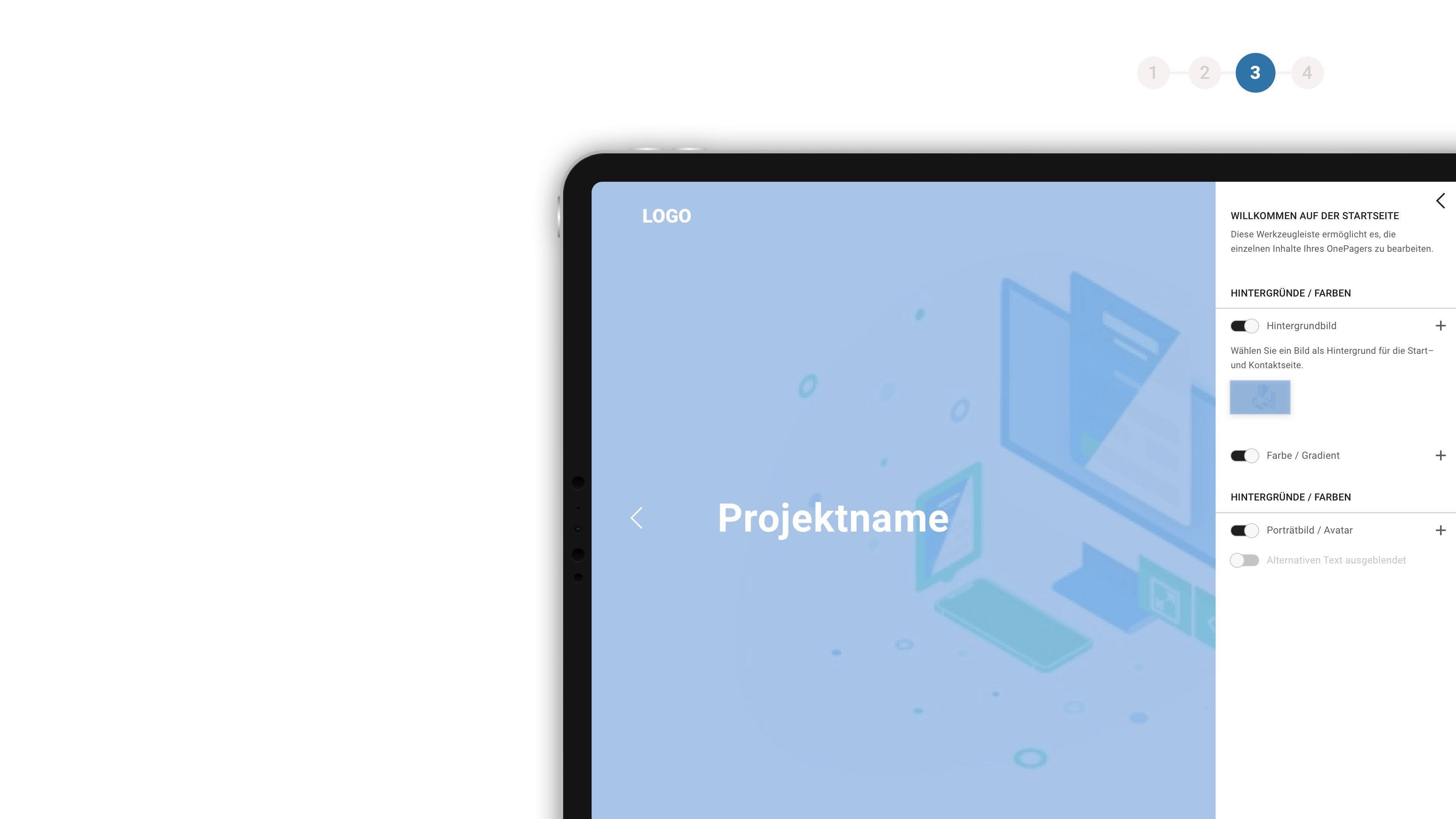

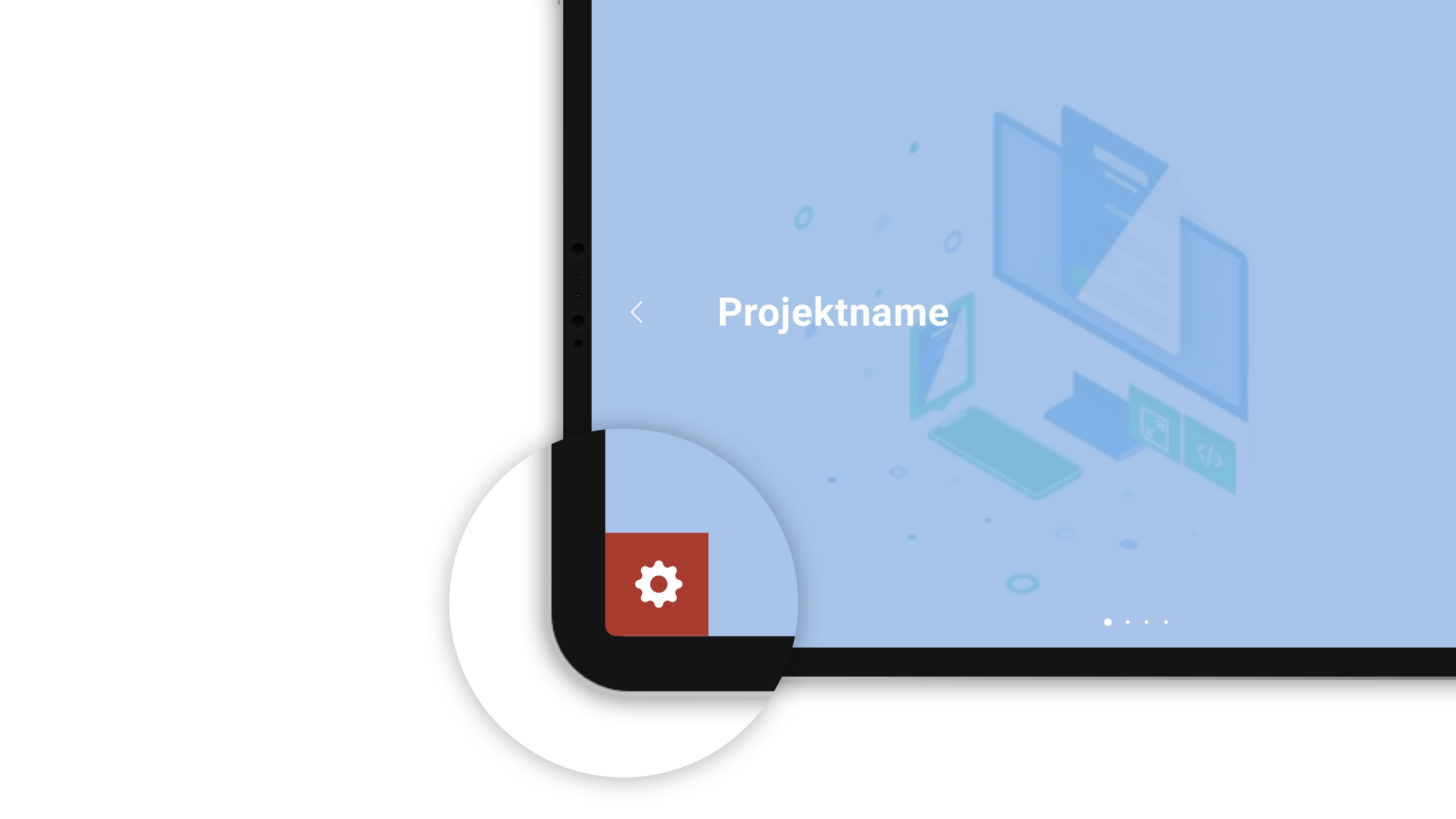

Das muss für mich schnell ersichtlich sein, vor allem über Referenzen. Kaum ein Veranstalter hat die Zeit, sich Aufnahmen anzuhören. Neben den Referenzen kann ein gut gemachtes Video helfen, sich schnell einen Einblick zu verschaffen. Es muss eine professionell gemachte Website geben, am besten mit Konzertterminen und mit professionellem, aussagekräfigem Bildmaterial. Ich nenne mal ein Negativ-Beispiel, das leider oft bei mir im Postfach landet:

- Massenmail mit Anrede „Liebe Veranstalter, anbei ein aktuelles Programm. Könnte das für eine Ihrer nächsten Spielzeiten interessant sein? Auf Wunsch haben wir auch andere Besetzungen im Programm“.

- 3 riesige Wave-Dateien als Anhang + eine Textdatei im Word-Format

- Website mit selbstgemachtem Fotomaterial, die Seite Konzerte ist zuletzt 2015 gepflegt worden

So oder ähnlich sehen leider sehr viele Bewerbungen aus, die mich erreichen. Sie landen innerhalb von Sekunden im Papierkorb, egal wie gut die Programme und Musiker:innen sein mögen.

2. Das Programm muss interessant sein, es muss etwas Besonderes sein, gleichzeitig in den

Kontext der Reihe passen.

Ein schönes Beispiel dafür sind die Programme der Hamburger Ratsmusik. Sie befassen sich mit einer ganz anderen Epoche, um im Bild zu bleiben eher mit der pazifischen Inselwelt, dennoch würde ich in meiner konservativen Kammermusikreihe normalerweise keine Programme mit Alter Musik platzieren. Grade habe ich aber ein Programm der Ratsmusik vorliegen, das sich thematisch mit der Weltumseglung Magellans beschäftigt. Es werden Auszüge aus Stefan Zweigs Magellan-Biographie gelesen und Musik aus der Zeit gespielt, unter anderem „das kurze Madrigal „Quid non ebrietas“ von Adriano Willaert, komponiert im Schicksalsjahr 1519, das als erstes Stück der Musikgeschichte den Quintenzirkel umrundet, also durch alle Tonarten wandert. Dies war zu dieser Zeit ein mindestens ebenso ungeheuerliches Unternehmen wie Magellans Weltumsegelung.“ Das ist ein guter Ansatz auch für meine weiter unten folgenden Vorschläge und so ein Programm kann ich als Veranstalter durchaus unterbringen.

Reine Programme mit Aktueller Musik sind in den Kammermusikreihen beinahe ebenso unmöglich platzierbar wie Alte Musik-Programme - es sei denn, es gibt spezielle Programmplätze dafür. Ich kann nur empfehlen, hier vermeintliche Abstriche in Sachen künstlerischer Anspruch in Kauf zu nehmen.

Als ich „meine“ Reihe übernommen habe, war das Publikum ausschließlich auf klassische und romantische Kammermusik geprägt. Originalzitat nach Francaix‘ „L’heure du bergere“ im Programm:

„Also Herr Boltes, diese Neue Musik, das ist nichts für uns“. Man kann es sich kaum vorstellen, wenn man sich hauptsächlich auf den friesischen Inseln bewegt, aber die Menschen, die in diese Konzertreihen gehen, stellen ja schon die absolute Minderheit der Musik-Enthusiasten dar. Und Aktuelle Musik ist für ihren Erfahrungshorizont unvorstellbar weit weg. Die ersten Brücken muss man ihnen bereits in der Programmgestaltung bauen.

Und wie bringt man die Programme dem Publikum nahe?

3. Es muss von Anfang an eine realistische Erwartungshaltung und eine positive Grundstimmung erzeugt werden.

Dazu trägt ganz wesentlich die Präsentationsform bei. Die Musiker:innen müssen von Anfang an in Kontakt mit dem Publikum sein, was bereits mit dem Betreten der Bühne beginnt. Die Präsentation ist im Idealfall Teil des Programms, beispielsweise indem man szenische Elemente mit einbezieht, Lichtstimmungen, Requisite, Projektionen o.ä. Nicht immer ist das möglich, aber es kann ein Konzert im Idealfall enorm bereichern. Aber auch mit reduzierten Mitteln ist vieles möglich. Meisterhaft macht das meiner Meinung nach das dänisch-lettische CARION Quintett und in einem anderen Genre das Vision String Quartett, neben vielen anderen… Hier in Hamburg ist auch das ensemble resonanz überaus erfolgreich mit seiner Art, Programm und Präsentation zu einem Gesamtkunstwerk zu verknüpfen. Ein Blick lohnt.

Achtet darauf, dass in der Programmankündigung schon deutlich wird, was im Konzert passieren wird, damit niemand mit falschen Erwartungen ins Konzert geht.

4. Das Programm muss im Konzert vermittelt werden. Das Publikum braucht Andockpunkte, Möglichkeiten, das Gehörte auf ihre Welt des Erlebens zu referenzieren.

Zum Glück ist in Sachen Musikvermittlung in den letzten beiden Jahrzehnten sehr viel passiert. Aber es gibt immer noch Musiker:innen, die sagen „Die Musik muss für sich selbst sprechen“. Ich halte das für falsch. Die Aktuelle Musik hat nur wenige Fürsprecher, und die seid Ihr! Wer, wenn nicht Ihr könnte Botschafter und Anwalt dieser Musik sein?

In der Ansprache des Publikums gilt es, eine Grundstimmung von Neugier und open mind zu schaffen. Musikvermittlung ist ein ganzes Arbeitsfeld für sich, aber auch hier kann man mit wenigen Mitteln viel erreichen. Stellt Euch vor, Ihr müsstet Japanern die Schönheit der Hallig-Welt nahebringen. Für die Feinheiten des Deichbaus sind die wenig empfänglich… Stattdessen kann es gut sein, in Bildern und Metaphern zu sprechen, Emotionen und Grundstimmungen zu erzeugen. Auch hat es sich bewährt, einzelne hervorstechende Stellen aus den Stücken vorzuspielen, zu erklären, wie es komponiert und was das Besondere daran ist. Die Zuhörer:innen freuen sich dann, wenn sie diese Stellen wiedererkennen und haben einen anderen Zugang zu den Werken. Das kann an dieser Stelle nicht umfassend ausgeführt werden, aber ich halte diesen Aspekt für unterschätzt. Auch hier: mit wenigen Worten und Beispielen kann viel erreicht werden.

Ich schreibe dies vor allem mit Blick auf die zahlreichen Kammermusikreihen in Deutschland. Diese Reihen sind oftmals öffentlich bezuschusst (in unterschiedlichem Umfang) und empfinden daher auch einen Bildungsauftrag. Die Besucher:innen sind überwiegend >60 Jahre alt und kulturinteressiert, oft selbst kammermusikalisch aktiv, aber ohne Erfahrung mit zeitgenössischer Musik. Diese Tradition ist in Deutschland im Moment noch sehr stark und bietet ein großes Potential für Musiker:innen. Mit der richtigen Ansprache können sowohl Veranstalter:innen als auch Publikum für die Aktuelle Musik gewonnen werden – eine spannende Herausforderung!

So könnte es gelingen, Touristen für die friesische Inselwelt zu begeistern. Der Tourismus belebt die Inseln, sorgt auch für Austausch mit der übrigen Welt und bringt neue Impulse. In der Saison führt das sicher auch dazu, dass die Besucher:innen manchmal überhand nehmen, man sich über sie aufregt und ihren Müll wegräumen muss. Eine Erkenntnis könnte sein, dass die Inselwelt so schützenswert ist, dass sie besser zum Naturschutzgebiet erklärt wird. Ich fände das schade, denn außerhalb der Saison sind wir Insel-Enthusiasten dann ja wieder unter uns und können uns erholen, uns um die Deiche und Schafe kümmern und uns Geschichten von den töffeligen Touris erzählen, während wir Selbstgebrannten schlürfen…

Denn man Prost!